○設計変更事務取扱要綱

令和6年2月6日

(目的)

第1条 この要綱は、桂沢水道企業団が発注する建設工事における設計内容の変更(以下、「設計変更」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより、工事の品質確保、事務の適正化及び簡素化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「設計変更」とは、原則として設計図書に記載されている工事目的物の内容(形状、寸法、材質、規格、数量)及び施工条件等に変更が生じる場合、当該契約の目的を変更しない範囲で、桂沢水道企業団契約規程(昭和54年規程第1号。以下「契約規程」という。)第67条第1項第2号の規定により、設計図書の一部を変更することをいう。

(設計変更の適用基準)

第3条 設計変更が適用できる基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設計図書と工事現場の状況が一致しないとき。

(2) 図面と仕様書が交互に符号しない場合や、設計図書に誤り又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書に示された施工条件が実際と異なるとき。

(4) 設計図書に明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。

(5) 自然現象による災害や不可抗力等により、工事等を設計図書どおり施工することが不可能となったとき。

(6) 工事着手後、関係機関等から新たに要請されたもので、その必要性が認められるとき。

(7) 他の事業に起因する事由又は関係法令の改正等により、設計条件の変更が必要なとき。

(8) 建設工事等を中止又は延期する必要が生じたとき。

(9) 工期内に賃金又は物価の変動により、請負代金額が不適当になったと認められるとき。

(10) 発注者自らの意思で設計図書を変更するとき。

(11) 概数公示した工事数量が確定したとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、設計変更の対象としないものとする。

(1) 正式な書面(工事施工協議簿等)によらない事項(口頭のみの指示・協議等)のとき。

(2) 設計図書に条件明示がない事項において、発注者と協議を行わずに受注者が独自に判断して施工したとき。

(3) 発注者と協議をしているが、協議の回答がない時点で施工したとき。

(4) 工事請負契約書及び仕様書等に定められている所定の手続を経ていないとき。

(5) 軽微な数量の変更のため、設計表示単位に満たないとき。

(6) 任意施工として内訳、工法及び数量等を問わない仮設工等で、施工条件が変わらないとき。

(7) 一式工事のうち、原則として、受注者に図面又は仕様書若しくは現場説明において設計条件又は施工方法を明示したとき(当該設計条件又は施工方法を変更した場合を除く。)。

3 第1項の規定による設計変更は、工事請負契約書の条項を適用することになるため、当該適用内容について次のとおり解説する。

適用条項 | 適用内容 | 解説 |

図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。 | 設計図書(仕様書、特記仕様書、位置図、設計図、工事数量総括表、設計計算書、参考図、数量算出書、現場説明書、質問回答書)と工事現場間に相違がある場合のことをいう。 | |

設計図書に誤り又は脱漏があること。 | 受注者として設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていない場合のことをいう。 | |

設計図書の表示が明確でないこと。 | 表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事の施工に当たってどのように施工してよいか判断がつかない場合等のことをいう。 | |

工事現場の形状、地質、湧き水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 | 設計図書で示された自然的な施工条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さや水底の凹凸等の形状、地質、湧き水の有無又は量、地下水の水位などをいう。 人為的な施工条件としては、地下埋設物、地下工作物、土取場、土捨場、通行道路、工事に関係する法令等をいう。 | |

設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。 | 自然的な施工条件としては、工事現場の周囲の状況からして特に予想し得なかったもの、例えば一部に軟弱な地盤があるとか転石があるとかなどが考えられ、特殊な場合としては、酸欠又は有毒ガスの噴出等をいう。 人為的な施工条件としては、予想し得なかった騒音規制・交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見や住民運動、環境運動、テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害等をいう。 | |

計画、工法、仮設工等の変更 | 発注者自らの意思により設計図書を変更させる場合をいう。 | |

拡大設計変更 | 現工事と分離施工することが困難又は不利な工事のうち、変更見込額が当初契約額に対し30%未満の増額の場合をいう。 |

(設計変更の種類)

第4条 設計変更の種類については、工事目的物の内容及び施工条件等を変更する通常の設計変更のほか、概数の確定に伴う設計変更(以下「概数確定の設計変更」という。)、工事内容の追加を行う設計変更(以下「拡大設計変更」という。)及び変更の内容が軽微なもの(以下「軽微な設計変更」という。)に区分する。

2 前項の概数確定の設計変更とは、工事の発注に際して当初設計の工事数量の全部又は一部を概数で積算し、契約締結後に、概数公示した工事数量の確定を行う設計変更をいう。また、概数とは次のいずれかの方法等により算出された工事数量をいう。

(1) 標準断面図(定規図)において代表的な幅、長さ、法長、断面積等の数値を示し、これにより算出した工事数量

(2) 現地の取り合い等により、調査設計時の成果品の数量に軽微な変更が予想される工事数量

(3) 工事目的物の主要部分を積算することによって、その工費が把握できる場合における工事数量

(4) 標準的な工法により設計計上する仮設工に伴う工事数量

(1) 工事の種別又は目的上、分割することが好ましくない工事を事業の執行上分割して発注することを余儀なくされた工事

(2) 現工事と直接関連する工事で、かつ工事箇所が接続又は近接している場合で、著しく有利な価格(諸経費の減額調整を行った価格)で契約できる見込みがある場合

(3) 工区の地理的条件等から、他の者に施工させることが、資材の搬入、工事の施工管理等からみて困難な場合。ただし、必ずしも設計積算上の有利性をいうものではない。

(1) 構造計算及び水理計算の結果、設計寸法・形状や材質の変更を伴う重要な設計変更でないもの。

(2) 新たな予算措置を必要としないもの。

(3) 議会の議決を必要としないもの。

(4) 精査の結果による現地に即応した簡単な施設の変更

(5) 土質区分の変更及びそれに伴う法長等の変更

(6) 簡単な構造物の部分的な寸法延長等の変更

(7) 主要な構造物に付随する施設の延長、位置、形状の変更

(8) 指定仮設の変更で工事に重大な影響を及ぼさないもの。

(9) 採取土、捨土等の指定箇所の変更

(10) 発注目的に反せず維持管理上必要な新工種(レベル2・種目)の追加

(11) その他各号に属さない局部的で、かつ、工費に重大な影響を及ぼさない変更

表 区分別の変更内容一覧表

概数確定による設計変更 | 拡大設計変更 | 軽微な設計変更 | 通常の設計変更 | |

金額制限の規定 | なし | あり 変更額が当初契約額の30%未満 | あり 増減見込額の累計が現請負代金額の30%未満で、かつ1,500万円未満 (新工種が生じる場合は750万円未満) | なし |

変更部分の工事着手 | 工事施工協議簿による確認後 | 設計変更を通知し受注者の承諾後 | 軽微な設計変更の通知後 | 設計変更を通知し受注者の承諾後 |

工事中止指示 | できない | できない | できない | 発注者が必要と認める場合 |

工期の変更 | できる | できる | できない | できる |

設計変更の時期 | 概数の全部又は一部が確定した時点 | 変更部分の工事着手前 | 軽微の範囲を超える時点又は工事完了前 | 変更部分の工事着手前 |

(1) 現場の取り合いなどにより、工事施工前に数量が定まらないもの。

(2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。

(3) 受注者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの。)。

2 前項の規定により、設計変更の上申を行う場合には、変更の理由書、設計変更の内容を明示した設計図書、工事施工協議簿その他関係書類を添えなければならない。

3 工事の設計変更に伴う設計変更図書の作成(設計変更図面の作成及び工事数量の算出をいう。ただし、高度な応力計算等に係わる資料の作成を含まない。)を必要に応じて、受注者に行わせることができる。この場合において、当該設計変更図書の作成に要する費用については、共通仮設費の技術管理費に「施工図書作成費」として適切に計上すること。なお、費用の算出に当たっては、土木工事積算基準の「設計変更図書作成費」によること。

4 契約書第17条の設計変更の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 設計図書において、契約書第17条第1項第1号から第5号間の明確な適用は困難であり、どの号に該当するかを定めても、その取扱いに差がないことから、次の2分類により、それぞれの取扱いを定める。

(2) 分類ごとの取扱いについて

ア 「設計図書間の不一致等」について

仕様書において、各設計図書の優先順位を定めていないため、発注者が発見した不一致等や受注者が行う「設計図書の照査」により発見された不一致等については、どの設計図書を優先させることなく発注者が求める事項に変更する。

イ 「設計図書と現場の状態との不一致等」について

確認された不一致等について、設計図書を変更する必要がある場合は、これを変更する。

(3) 留意事項について

イ 請負代金額変更の有無にかかわらず、必ず設計変更処理を行うこと。

ウ 設計変更処理を行う際に、どの設計図書を変更したかを明確にするため、変更設計図書・参考資料を作成すること。

エ 予定価格算出用設計書は参考資料であり、「設計図書間の不一致等」の対象とはならないため、工事数量総括表を変更する必要がない場合は、予定価格算出用設計書を変更することはできない。

オ 「設計図書間の不一致等」の変更時期については、受注者が設計図書の照査を行うこととなっていることに留意し、施工前に速やかに変更すること。

カ 「設計図書間の不一致等」において、設計計算書の不一致が確認された場合など、その確認に時間を要する場合は、工事の一時中止を検討すること。

キ 「設計図書と現場の状態との不一致等」において、工法検討等により設計変更処理に時間を要する場合は、工事の一時中止を検討すること。

5 契約書第18条の設計変更の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 設計変更事項

ア 土捨(取)場等の変更

イ 事業計画変更や関係機関等との協議結果による計画法線変更、工法変更及び仮設工の変更等

ウ 工事内容の拡大の設計変更

(2) 施工条件明示

当初設計図書の特記仕様書において必要な施工条件を明示するとともに、受注者と適切な施工協議を行う必要がある。

ア 土捨(取)場等の位置

土捨(取)場等の所在地を位置図で示すとともに、名称等の必要事項を特記仕様書で明示する。

イ 計画・工法変更の可能性

事業計画や工法等が関係機関等と協議中であり、その変更の可能性が予見できる場合は、特記仕様書において条件明示する。

(3) 留意事項について

工事工程等により、その変更が不可能となる場合が生じるため、工事施工協議簿により受注者と密な連絡調整を行うこと。

6 概数確定の設計変更の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 数量確定について

ア 第4条第2項第2号による取り合い等により軽微な変更が生じた場合とは、その工法に変更が生じない工種(土工、植生工等)や構造計算や安定解析計算に基づく構造物であっても、その構造に変更が生じない工種(法面工の吹付枠面積等)及び施工後でなければ数量の把握ができない工種(グラウト量、軟弱地盤における圧密沈下量等)の工事数量をいう。

イ 第4条第2項第3号については、各工事目的物の主要部分のみを積算することによって、その工事目的物の全体量が把握できる工事数量(主要構造物の作業土工、桝や側溝などの単位当たり作業土工等)をいう。

ウ 第4条第2項第4号については、工事施工に当たって、指定仮設と任意仮設にかかわらず、標準的な工法として設計計上された仮設工の工事数量をいう。

エ 概数に伴う不確定要素について、現地でその全部又は一部の詳細が判明した時点で、工事施工協議簿により数量を確定する。なお、「不確定要素の一部」とは、土砂と岩盤が混在する床堀において、現地測量結果により地盤高を確定した後に工事着手し、岩盤線確定後に再度数量確定協議を行うような場合をいう。

オ 概数の確定による設計変更は、「概数として取り扱った数量の全部又は一部が確定した時点」であることから、「工事箇所全体の不確定要素が確定した時点」ではない。よって、工事監督員は、「概数として取り扱った数量の全部又は一部が確定した時点」で速やかに設計変更処理を行うこと。

カ 工事監督員は、概数等に伴う工事の施工に当たっては、受注者の作成した施工図等を速やかに十分照査・検討すること。なお、協議結果は工事施工協議簿に明記し、受注者にその写し等で指示する。

キ 結果的に工事数量に変更が生じなかった場合においても、概数の確定として企業長へ報告する。

(2) 留意事項について

ア 概数の確定による設計変更は、出来形数量へ確定する設計変更ではないことに留意すること。ただし、施工後でなければ数量の確定できない工種(グラウト量、石礫除去工事における排礫量、産業廃棄物等数量、軟弱地盤における圧密沈下量等)は除くものとする。

イ 結果的に工法の変更や構造物等の構造・規格等の変更が伴った場合は、通常の設計変更として処理すること。

(ア) 工事目的物の構造・規格・材質等が変更となった場合

a 構造物の構造・規格・材質の変更

b 土工等の勾配の変更など

(イ) 仮設工において取り合いの範ちゅうを逸脱した場合

a 仮締切り工における自立矢板から二重矢板への変更

b 工事用道路工における敷砂利から敷鉄板への変更など

ウ 当初概数として取り扱っていない事項や概数の確定に伴う新工種は、概数として取り扱わない。

エ 概数の確定に伴い、設計数量と連動する標準機種や市場単価等の変更が生じる場合は、概数の範ちゅうで取り扱うことができる。

オ 工事数量は、契約数量、非契約数量にかかわらず、概数として取り扱うことができる。

カ 標準的な工法として設計計上された仮設工において、取り合い等により追加となる細別(レベル4)については、軽微な内容となることから概数の範ちゅうとして取り扱うことができる。また、「仮設道路の幅員」や「仮締切りの水位」などの指定要件については、特記仕様書において適切に施工条件明示を行うとともに、この指定要件が変更となる場合は、通常の設計変更として処理すること。

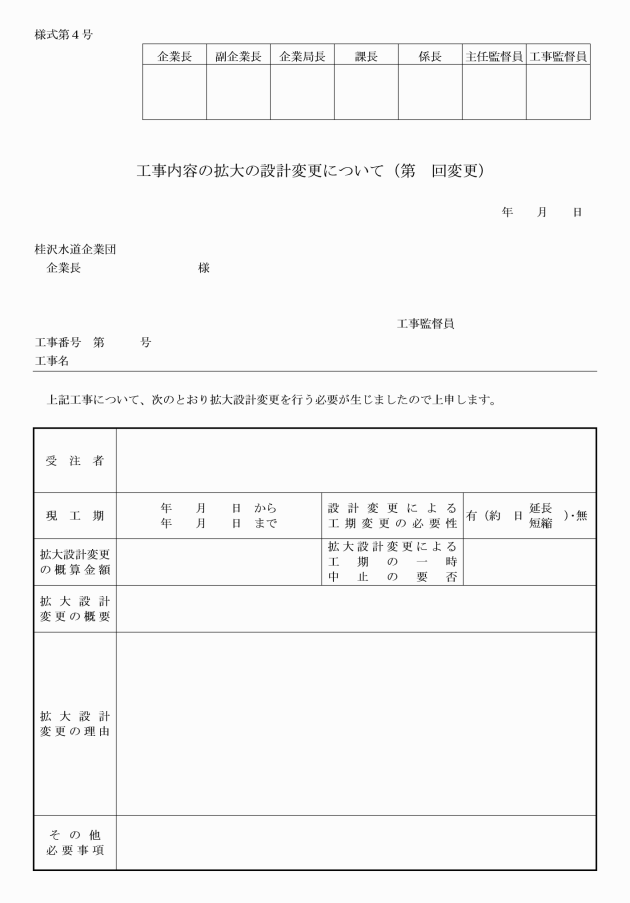

7 拡大設計変更の取扱いについては、契約書第18条により行うこととなるが、その趣旨を踏まえ次のとおり適切に処理すること。

(1) 適用の範囲

ア 工事実施の必要性

継続事業等であり、拡大工事内容を施工することで、その事業効果の早期発現が望めるもの。

(2) 工事内容の限定

ア 現契約と同一現場内の工事

例) 暫定盛土の増工、法面工の増工、橋脚の増工、河道堀削の増工等

イ 現契約の施工と分離施工が困難な工事

例) 工事延長の増、水管橋製作の増、推進工事等

ウ 追加工事として他の業者と競争させると他の業者が著しく不利となり、競争入札の公平性を著しく損なう工事

例) 大型機械の使用工事、仮設構造物が伴う工事等

(3) 留意事項について

拡大変更を安易に運用すると、様々な問題が発生する可能性があることに加え、その財源の確保が後追いとなり事務が混乱する恐れがあるので、次の事項に十分留意すること。

ア 拡大設計変更の適用に当たっては、工事等級が上位となる変更や地域要件などの入札参加要件に変更が生じないよう留意すること。

イ 拡大設計変更の上申については、受注機会の確保等の観点から別途発注となった場合の入札事務の期間(約1か月程度)を念頭におき、拡大変更が必要と判断された時点で速やかに行うこと。

ウ 拡大設計変更の上申の際には、必要に応じて、拡大工事内容が適用の範囲であることが確認できる図面等の資料を添付すること。

エ 当初設計時において、事業執行上の不確定要素等から設計変更用財源として工事費を留保する場合は、事前に企業局長と十分協議すること。

オ 第4条第3項2号の接続とは、線又は点で接している場合で、道路、水路等が間にある場合も含む。また、近接とは、現場は接続していないが、対象現場間の距離が近く、現工事の仮設物を使用できる場合、あるいは施工管理上の有利性がある場合をいう。

8 軽微な設計変更の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 契約書第17条による設計変更

ア 設計図書と現場の状態との不一致等

上申の際には、企業長が工事内容の変更の必要性を判断することができ、かつ、受注者がその施工を行うために必要となる資料を添付すること。

(ア) 特記仕様書

必要な事項を取りまとめ作成する。

(イ) 設計図・参考図・設計計算書

「変更設計図書」の内、必要箇所の部分的なカラーコピーなどとしてよい。

(ウ) 工事数量総括表・数量算出書

省略してよい。

(2) 契約書第18条による設計変更

ア 土捨(取)場等の変更及び関係機関等との協議結果による仮設工の変更など上申の際には、企業長が工事内容の変更の必要性を判断することができ、かつ、受注者がその施工を行うために必要となる資料を添付すること。

イ 工事内容の拡大の設計変更

軽微な設計変更としては取り扱わずに、工事内容の拡大の設計変更として取り扱うこと。

(3) 留意事項について

ア 当該設計変更により請負代金額が増額となる見込みの時は、予算の範囲内においてこれを行うものとする。また、請負代金額の変更までの間、当該請負代金額の増額分が予算の残額を超えないよう、常に把握し、予算の適正な執行を図るものとする。

イ 軽微な設計変更による請負代金額の変更の手続は、第1項の規定によらず、設計変更に伴う増減見込額の累計が現請負代金額の30%を越え又は1,500万円以上となるとき(新工種に伴う増減見込額の累計が750万円以上となるときを含む。)若しくは工事完成前(工期が翌年度以降にわたるときは、各年度末及び工事完成前)に一括して行うものとする。なお、1,500万円未満又は750万円未満とは、増減額の累計(増減に関係なく加算して得た額)であり、増減額の相殺額ではないことに留意すること。

ウ 当該変更における「新工種」とは、設計図書に当該設計変更に対応する工種がなく、当該工事の種別を新たに追加することをいい、仮設工及び共通仮設費については新たな種別(レベル3)、それ以外は新たな工種(レベル2)が追加となる場合をいう。

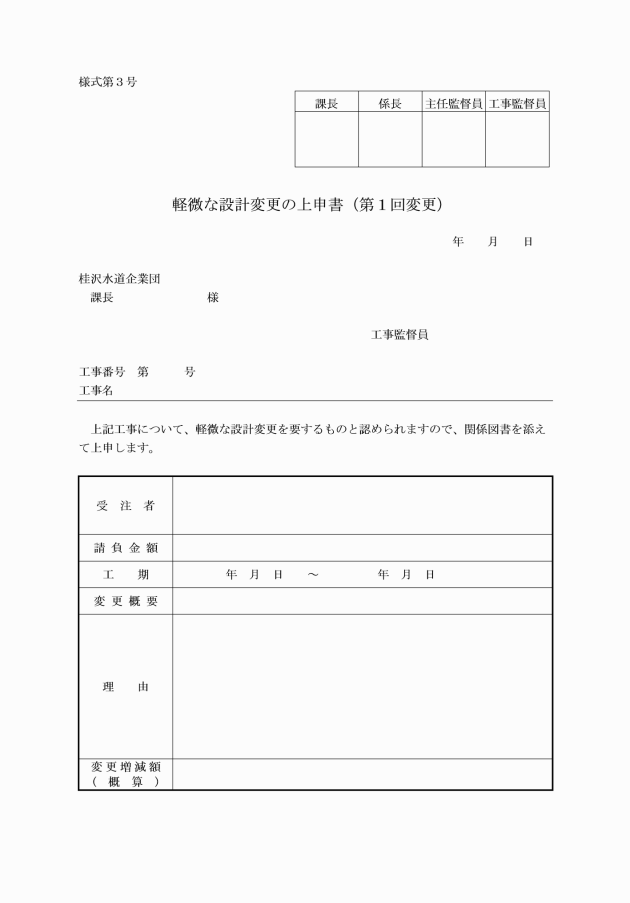

エ 当該変更による工事着手については、様式第3号(軽微な設計変更上申書)の上申書を作成し、所属課長の承認を受けたうえで受注者に工事施工協議簿で指示できるものとする。

オ 軽微な設計変更をした建設工事につき部分払をすべき特約がある場合における出来形部分等に対応する請負代金相当額の算出は、当該建設工事の現場における出来形部分等について行うものとする。ただし、軽微な設計変更により生じた新工種に伴うものにあっては、当該設計変更後の請負代金額が確定した後でなければ出来形部分等に算入しないものとする。

カ 設計変更が軽微な設計変更に該当する場合であっても、当該設計変更に伴い工期を変更する必要があるときは、その都度、工事の内容及び請負代金額等の変更の手続をするものとする。

ク 軽微な設計変更により生じた新工種に伴う出来形部分等に対応する請負代金相当額の部分払額算定基礎への算入保留が長期間にわたるため、受注者が著しく不利益を被ることとなると認められるときは、速やかに設計変更の手続をするものとする。

ケ 契約書第17条・第18条・概数の確定による設計変更を軽微な設計変更により行う場合「軽微な設計変更」の適用の可否は、上申時の増減見込額により判断することとなるため、見込額が軽微総括時に大幅にかい離しないよう、見込額の算定に当たっては精度の向上に努める必要がある。

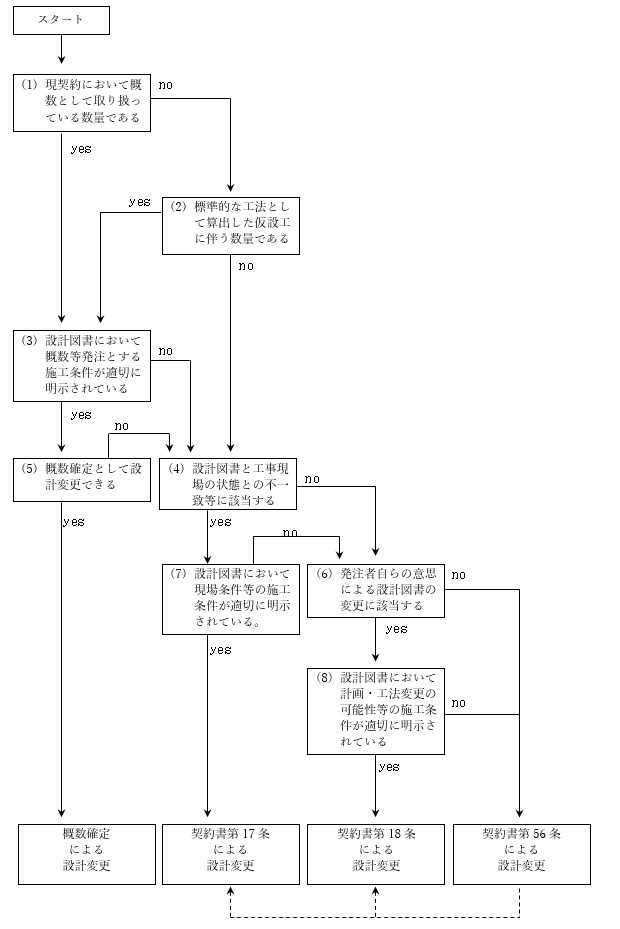

設計変更の適用条件選択フロー図

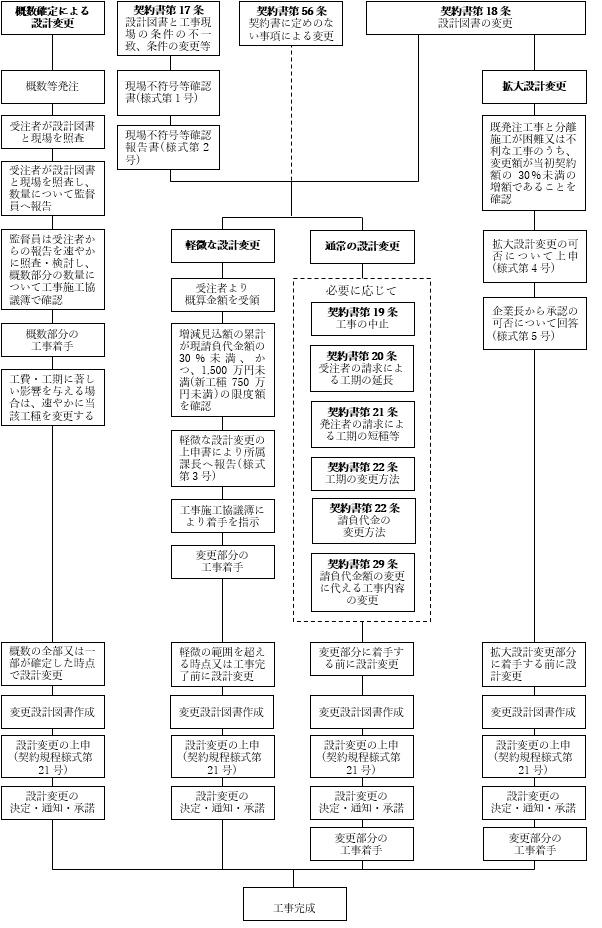

設計変更の手続フロー図

(設計変更の手続)

第6条 契約書第17条の設計変更の手続については次のとおりとする。

(1) 現場代理人又は工事監督員自らが、設計図書と現場状態が一致しないことを発見する。

(2) 現場代理人が発見したときは、その事実を「工事施工協議簿」により、工事監督員に通知しなければならない。

(3) 工事監督員は現場代理人立会いのもとに現地調査を行う。

施工上の問題であっても、純粋な技術上の問題をはなれた「契約内容の変更」に伴う事項は工事監督員の権限とされていない。工事監督員はたとえ技術的な問題に関することであっても、契約内容の変更を伴うことについては指示をしたり承諾を与えたりすることはできない。わずかな条件変更に伴う施工条件の調査、確認を行うのみである。したがって、「臨機の措置」を除き、設計変更の通知前に現場を施工することは許されない。

(4) 設計図書と現場状態の不一致が確認される。

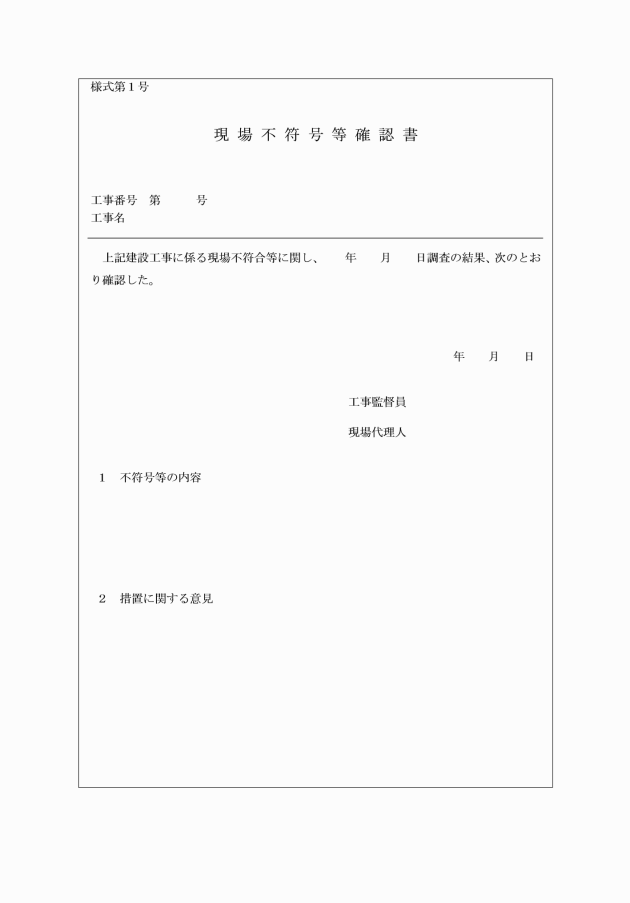

(5) 工事監督員と現場代理人が記名押印した現場不符合確認書を作成する。

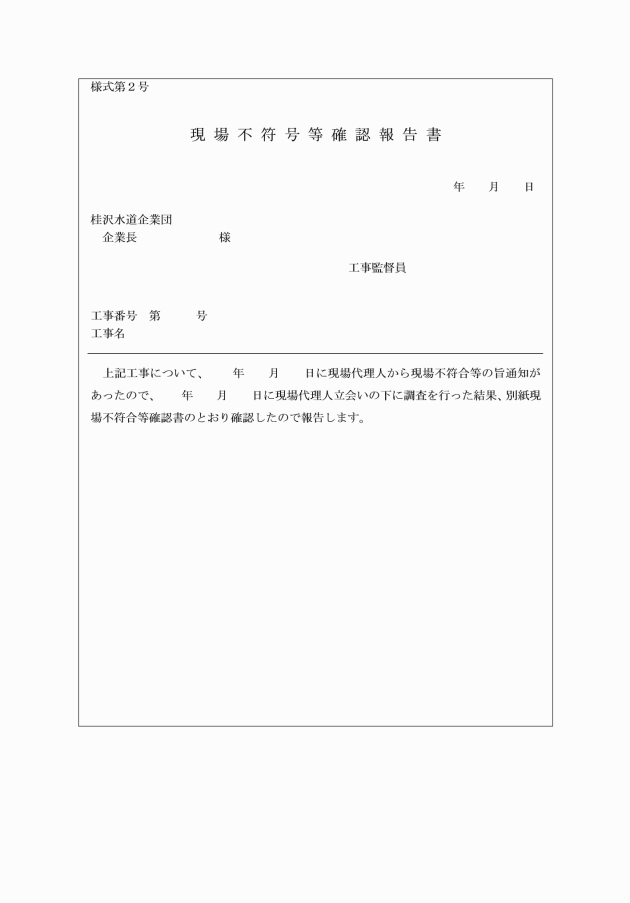

(6) 工事監督員は、確認した事実を企業長に現場不符合確認報告書により報告する。

(7) 工事監督員は、設計変更を行う必要があると認めたときは、予算の確認をするとともに、変更設計書を作成し、新設計額を算出する。ただし、軽微な設計変更をする場合において、以降の手続は第4項のとおりとする。

変更設計書は、変更前と変更後の対比が可能となるように作成する。

設計変更理由は、様式第1号(現場不符合等確認書)で変更内容が確認できる場合は、理由書を省略することができる。契約規程様式第21号(設計変更上申書)と様式第1号(現場不符合等確認書)を同時に進達しない場合は、様式第1号(現場不符合等確認書)の写しを契約規程様式第21号(設計変更上申書)に添付することで理由書を省略できる。ただし、様式第1号(現場不符合等確認書)で変更内容が確認できない場合は、理由書を添付する。

(8) 工事数量総括表を変更する場合は、変更予定価格算出用設計書を作成し、その設計変更処理を行う。

(9) 工事監督員は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。

(10) 設計変更を行うことを決定する。

変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。

新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額

(11) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。

設計図書を変更する場合は、請負代金額変更の有無にかかわらず受注者に通知することとし、設計変更協議を行う。

(12) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。

(13) 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。

2 契約書第18条の設計変更の手続については次のとおりとする。

(1) 発注者の自発的意思により、計画、工法、仮設工等の工事内容の変更又は拡大設計変更による変更を行うため変更設計図書を作成する。ただし、軽微な設計変更をする場合において、以降の手続は第4項のとおりとする。

(2) 拡大設計変更を行う場合は、その設計変更を上申する前に、変更額が当初契約額の30%未満であることを確認し、様式第4号(工事内容の拡大の設計変更について)により事前に企業長の承認を得ること。

(4) 設計変更を行う場合は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。なお、拡大設計変更の上申については、拡大変更に伴う承認の可否の判断材料とするため、上申書の「理由欄」には、予算執行が可能となった日(当該事業に伴う他の工事費等が確定となった日又は当該工事の不確定要素が解消された日等)も記載すること。

(5) 設計変更を行うことを決定する。

変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。

新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額

(6) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。

(7) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。

(8) 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。

3 概数確定による設計変更の手続については次のとおりとする。

(1) 受注者は、概数として取り扱っている事項の施工に当たっては、施工前に工事監督員と協議すること。

(2) 受注者は、概数として取り扱っている数量の確認ができない場合を除き、施工前に数量を確定するため、設計図書と現場を照査し既存資料を活用して数量が確認できる資料(図面・数量調書等)を作成のうえ工事監督員へ提出する。

(3) 工事監督員は、前号により提出された図面等を速やかに照査・検討を行い、現場代理人と概数部分について協議したうえで、工事着手前に相互に工事施工協議簿で確認する。なお、概数の変更がない場合においても工事施工協議簿は作成するものとする。

(4) 受注者は、工事の施工により確認できた場合は、工事施工協議簿を作成のうえ工事監督員へ提出し、数量を確定するものとする。

(5) 工事施工協議簿は、合意事項のあった日ごとに作成するものとする。

(6) 設計変更は工事の概数部分の一部又は全部が確定した時点で行うものとする。ただし、概数以外の部分の設計変更を行う必要が生じた場合は、概数の全部又は一部の設計変更を併せて行うこともできる。

(7) 工事監督員は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。

(8) 概数に係わる設計変更理由は「概数の確定による」のほか、簡単な理由を付記するものとする。

(10) 設計変更を行うことを決定する。

変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。

新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額

(11) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。

(12) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。

4 軽微な設計変更の手続については次のとおりとする。

(1) 受注者は軽微な変更に伴う概算金額を工事監督員へ提出する。

(2) 工事監督員は当該概算金額を取りまとめ、軽微な設計変更の限度額の確認を行う。

(3) 工事監督員は当該設計変更の内容を、様式第3号(軽微な設計変更の上申書)により主管課長へ報告し、承認を得る。

(4) 上記(3)による承認後、工事施工協議簿により当該設計変更の承認結果及び着手について受注者へ通知を行う。

(5) 設計変更を行った部分の工事が着手可能となる。

(6) 工期終了前、軽微変更の限度額(請負代金額の増減累計が30%を超え又は1,500万円以上となるとき)を超えた時点又は工事完了前に設計変更を行い、請負代金額を変更する。

(7) 工事監督員は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。

(8) 設計変更を行うことを決定する。

変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。

新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額

(9) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。

(10) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、北海道建設部が策定する設計図書作成要領に準ずるものとする。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

設計変更Q&A

契約書第17条による設計変更に関する質疑について

1 | 「設計図書間の不一致等」による設計変更は、いつ行うべきか。 | 受注者は、共通仕様書において設計図書の照査が義務付けられています。 また、現場着手前に「設計図書間の不一致等」による設計変更を行わなかった場合、誤った図書のまま現場着手することとなります。 よって、工事着手(工期開始日)後、速やかに、「設計図書間の不一致等」についての協議(確認)を行い、設計変更する必要があります。 なお、「どの設計図書を優先させることなく、発注者が求める事項」に設計変更することができます。 |

2 | 「設計図書間の不一致等」において、請負代金額に変更が生じなかった場合でも設計変更する必要があるか。 | 設計図書を正しいものに変更するため、請負代金額に変更が生じなかった場合であっても、設計変更する必要があります。 |

3 | 「設計図書間の不一致等」において、請負代金額の変更は可能か。 | 工事数量総括表を変更する必要がある場合、その基礎である予定価格算出用設計書も変更する必要があります。その際に金額を変更する必要がある場合は、併せて変更します。 |

4 | 「設計図書間の不一致等」の設計変更を軽微な設計変更として処理できるか。 | 軽微な設計変更として取り扱うことができます。 |

5 | 設計変更上申を速やかに行うことで、様式第1号(現場不符合等確認書)及び様式第2号(現場不符合等確認報告書)を省略することができるか。 | 様式第1号(現場不符合等確認書)及び様式第2号(現場不符合等確認報告書)は、「設計図書と現場の状態との不一致等」を受注者と確認し、企業長に報告するものであることから、契約書第17条に基づいて設計変更する場合には、省略することはできません。「設計図書間の不一致等」で設計変更する場合も、必ず受注者と確認を行い、企業長に報告する必要があります。 |

6 | 軽微な設計変更は、何度行ってもよいか。 また、軽微な設計変更の最終変更を行う時期は、工事終了前としてよいか。 | 軽微な設計変更については、その範囲内であれば何度も軽微な設計変更として上申することができます。 また、軽微な設計変更の最終変更を行う時期は、当該工事の不確定要素すべてが解消した時点としてよいので、結果的に工事終了前となることもあります。 なお、「軽微総括」として設計変更するまで契約変更を行わないこととなるため、当該工事の不確定要素が解消したと想定される場合は、速やかに「軽微総括」を行い、契約変更する必要があります。 |

7 | 軽微の設計変更でいう「新工種」とは何か。 | 「新工種」とは、仮設工及び共通仮設費については新たな種別(レベル3)、それ以外は新たな工種(レベル2)が追加となる場合をいいます。 |

8 | 特記仕様書で施工条件を明示すれば、新工種を含め、工期終了直前の設計変更でよいか。 | 当初設計において、工事目的物及び仮設工の工法等を条件明示していても、工法の変更や新工種などが生じた場合は、設計変更処理後でなければ工事着手することはできません。 なお、設計変更の時期は、軽微の変更の上申を含め、速やかに処理してください。 |

9 | 軽微な設計変更における増減見込額の累計に、上申時の工種ごとの増減額を考慮すべきか。 | 「軽微な設計変更」上申ごとの増減額の絶対値の累計(増減に関係なく加算して得た額)であり、上申時の工種ごとの増減額を考慮する必要はありません。 |

10 | 現場不符合等の確認は、必ず現地での確認が必要となるか。 | 設計図書間の不一致等で、不符合等の確認が書面で行える場合、現地確認は不要です。ただし、現場不符合の場合、措置を検討するうえ現地確認が重要となりますので、極力現地を確認してください。 |

11 | 敷砂利による工事用道路を設計上している場合、敷鉄板に設計変更することができるか。 | コーンペネトロメーターのコーン指数(qc値)等の調査結果から、ダンプトラック等の走行に必要なトラフィカビリティがないことが確認された場合には、設計変更することができます。 ただし、安易に全延長を設計変更するのではなく、必要範囲を確認してください。 |

12 | 歩掛上の標準機種で設計計上している場合、実際の施工機械に設計変更すべきか。 | 「土木工事積算基準等」の取扱いを特記仕様書で条件明示していますので、標準機種で施工できない場合には設計変更できます。 ただし、クレーン規格の場合、機械の据付位置そのものが受注者の都合である場合がありますので、設計変更の妥当性を十分検討する必要があります。 |

13 | 「設計図」、「数量算出書」、「設計計算書」及び「工事数量総括表」で鉄筋の規格・数量などの不一致が生じた場合、設計変更することができるか。 | このような場合も「設計図書間の不一致」として、「どの設計図書を優先させることなく、発注者が求める事項」に設計変更することができます。 ただし、受注者に設計図書の照査を義務付けていますので、設計変更の日付には留意する必要があります。 |

14 | 「数量算出書」及び「工事数量総括表」で型枠の数量を計上していない場合、設計変更することができるか。 | 工事目的物の施工に必要な計上項目は、「土木工事工種体系化の手引き」で、工種(レベル3)ごとに定義付けしており、これらの諸基準により設計計上していることを特記仕様書で条件明示していますので、必要項目が設計計上されていない場合も設計変更することができます。 |

15 | 橋台を2基施工する工事で、基礎杭を連続施工することとし、「重建設機械分解組立て費」を設計計上していない場合、設計変更で計上することはできるか。 | 「土木工事積算要領」で、重建設機械の現場内小運搬に伴う分解・組立て費は、別途積上計上することと規定され、「土木工事工種体系化の手引き」でも、運搬費の計上項目として「重建設機械分解組立て費」が細別(レベル4)として定義付けされていますので、必要性が確認された場合には設計変更することができます。 |

16 | 工事用道路を敷鉄板で施工することとして、近傍の市町村からの輸送費を設計計上している工事で、想定した市町村で必要量を確保できない場合、輸送費を設計変更することはできるか。 | 仮設材運搬費は「土木工事工種体系化の手引き」で、輸送起点(距離)を積算上の現場条件として「特記仕様書」又は「工事数量総括表の摘要欄」に明示することとしています。明示した現場条件で施工できない場合は、設計変更することができます。 ただし、自社持ち資材などの実態に合わせて設計変更するものでないことに留意してください。 |

契約書第18条による設計変更に関する質疑について

1 | 土捨(取)場の設計変更を軽微な設計変更として処理できるか。 | 金額が軽微の範囲内であれば、軽微な設計変更として処理することができます。 ただし、契約書第18条により設計変更する際に、計画線形の変更などの場合は、内容そのものが重要な変更となり、軽微な設計変更として処理できない場合もありますので、そのような場合は十分注意願います。 また、当初発注時から契約書第18条による設計変更が予想される場合は、適切な施工条件明示をしてください。 |

概数に関する質疑について

番号 | 質疑 | 回答 |

1 | 概数等発注とは何か。 | 工事発注等に際して、工事数量の全部又は一部を概数で積算するとともに施工条件を明示し、その詳細が判明した時点で、その工事数量を確定し、必要に応じて設計変更処理を行う方法をいいます。 概数として扱える数量は、次のいずれかの方法により算出された工事数量となります。 (1) 大部分が概数によるもの ア 標準断面図(定規図)において代表的な幅、長さ、面積等の数量を示し、これにより算出した工事数量 イ 現地の取り合い等により、委託成果品の数量に変更が予想される工事数量 (2) 主要部分以外が概数によるもの ア 工事目的物の主要部分を積算することによって、その工事が把握できる場合における工事数量 イ 標準的な工法により設計計上する仮設工の工事数量 |

2 | 概数による工事の発注には、どういう利点があるか。 | 事前に「変更が予想される数量」として契約しているため、現場不符合等の確認・報告、設計変更上申手続及び受注者の承諾等といった事務手続を行うことなく、工事監督員との数量確定協議により工事着手が可能となり、次のような利点を想定しています。 ① 積算業務及び入札の効率化 ② 契約条件の明確化 ③ 事前調査費用のコスト縮減 ④ 現場の効率化 |

3 | 当初、概数として取り扱っていなかった数量を、受注者との協議により施工途中において、概数として取り扱うことに変更できるか。 | 概数として取り扱う旨も契約条件であるため、概数として取り扱う数量は、特記仕様書に「概数として取り扱う数量一覧表」として明示することとしています。 よって、これに記載されていない数量は、施工途中で概数として取り扱うことはできません。 |

4 | 調査測量の成果品は、ある程度の精度を持っている。これを概数とすることに問題はないか。 | 成果品の精度は「適正な予定価格算出に必要な精度」であり、より精度の高い成果品を期待するためには、より一層の調査費・時間を要するものであることから「変わり得る数量として、概数等発注を行う」ものであり問題ない。 委託の成果品であっても、現場条件の把握に一定の制約の中で調査した結果に基づく数量を積み重ねたものであり、現場条件に必ずしも一致しない場合があるので、数量を概数で取り扱うことができる。 ただし、水管橋などの構造計算を前提とした構造物の主要部分は、概数として取り扱わないこととしていることに留意してください。 |

5 | 防寒養生、囲い費について、その工事数量を概数として取り扱うことはできるか。 | 囲い面積については、複雑な構造物等で標準的な仮設工として設計した場合に概数等を活用することができますが、発注者は受注者が行った過大又は不適切な防寒囲いに対して設計変更するものではありません。 また、防寒養生費については、その工事数量は施工時期から決定されるものであるため、通常の設計変更として処理してください。 |

6 | 標準断面図等から算出した数量で概数等発注とした場合において、現地精査に伴う測量費用は、工事着手準備の調査・測量等に要する費用として共通仮設費率に含まれているので、施工図書作成費を計上する必要がないと考えてよいか。 | 共通仮設費率に含まれるのは、出来形管理のための図書作成費です。 よって、受注者に設計図書の図面を作成させる場合は、新規・修正にかかわらず、その費用を、「施工図書作成費」として、共通仮設費の技術管理費に計上してください。 |

7 | 調査測量の成果品を使用して概数等発注する場合の数量については、平均断面等を用いた概数で算出しなければならないか。 | 変更が予想される成果品の数量は、平均断面等によらず、そのまま概数としてかまいません。 |

8 | 設計変更図書の作成を受注者に費用を支払して作成させるのは、委託成果品との関係で重複とならないか。 | 変更図面の作成費用は、より精度を高めるために必要な調査測量成果品の修正費用を基本としており重複とはなりません。 また、現地測量費用は現請負工事の現場管理費に含まれていることから計上する必要はありません。 |

9 | 概数等発注の確定で増額となり予算に不足を生じた場合にはどのように処理したらよいか。 | 概数等発注においては、概数の確定により増額となることがあるので、概数とした内容に応じて的確な予算管理が必要となります。予想を超過する増額が発生し、予算に不足を生じる場合には、契約書第29条に基づき、契約の目的物の減により処理することとなりますが、これに対応できる工事工程管理が必要となります。 |

10 | 概数等発注の確定による設計変更金額の増減の範囲はどの程度まで許されるか。 また、業者の指名ランクが変わっても差し支えないか。 | 基本的には不確定部分の確定に伴う費用であり限度はありません。しかし、契約の内容を大幅に変更すると無条件に認めるものではなく、「概数」とするのは工事費・工期などに著しい影響を与えない範囲とすることが望ましいです。 また、概数の確定による設計変更は現契約内容とまさに分離施工困難であり、指名ランクが変わっても差し支えありません。 |

11 | 概数発注を前提として、調査設計業務の内容の一部を簡素化してもよいか。 | 業務内容に応じて簡素化することは差し支えないが、業務の発注に際しては、その仕様書などに業務内容を正確に公示する必要があります。 |

12 | 概数とした数字の算出根拠等は必要か。 | 設計の根拠となる図面・数量計算・設計書は整合していることは当然であり、算出根拠は必要です。 |

13 | 植生基材吹付の数量を概数として取り扱った場合、概数の確定に伴い市場単価が変更となることがあるが、概数の範ちゅうとして取り扱うことができるか。 | 概数の範ちゅうで取り扱うことができます。 市場単価には、工事数量に応じた加算率が設定されている場合があり、質問の植生基材吹付についても1工事の全体数量に対する施工規模加算率が設定されています。このような場合は、確定数量に応じた施工規模加算率を適用して、設計変更することができます。 |

14 | 盛土量を概数として取り扱っているが、盛土着手前の現地測量の結果、当初1万m3未満だった盛土量が、1万m3を超えることとなり、積算上の標準機種に変更を生じる場合、概数の範ちゅうとして取り扱うことができるか。 | 概数の範ちゅうで取り扱うことができます。 質疑番号13と同様に、概数の確定に伴い積算上の標準機種・規格が変更となる場合も、概数の確定数量に応じた機種・規格により、概数の範ちゅうとして設計変更することができます。 この場合、概数の変更に伴う標準機種・規格の変更は、受注者が実際に使用している機種・規格にかかわらずに変更することとなり、変更後においても、受注者が使用する機種・規格を拘束するものではありません。 |

15 | 施工条件を明示する場合は、工事目的物及び仮設物を「ゼロ計上」してもよいか。 | 工事目的物及び仮設物などの指定要件について、特記仕様書において施工条件明示を行った内容が変更となる場合は、概数確定による変更ではなく、通常の設計変更として取り扱うことになります。 |

16 | 概数等発注の確定により工事量(契約の目的物)の変更は可能か。 | 概数等発注は契約の目的物の変更を意図しているものではないため、基本的にはできません。 しかし、導水管等の工事において簡易な方法で延長を決定し発注する場合で、公示した起終点の変更がない場合は、概数確定により工事量(契約の目的物)を設計変更することは差しつかえありません。 |

17 | 概数とした設計内容に結果的に数量の変更が生じなかった場合でも、設計変更は必要となるか。 また、確定した工事数量を受注者に通知する必要はあるか。 | 結果的に数量の変更が生じなかった場合であっても、設計図・参考図や数量算出書に変更が生じた場合は、設計変更が必要となります。 また、設計図・参考図や数量算出書に変更が生じなかった場合においても、概数として取り扱っている数量の全部又は一部が確定した時点で企業長へ報告するとともに、受注者に通知し、承諾書を徴する必要があります。これは、工事施工協議簿において確定した工事数量は、あくまで確認行為のみが完了していることであり、契約上の工事数量を確定したことにはならないためです。 |

18 | 概数確定による設計変更は、いつの時期に行いえばよいか。 | 概数等発注による設計変更は、契約締結時に発注者、受注者の相互において変わり得る数量であると認識しているので、「不確定要素の一部又は全部が解消した時点」で工事数量を確定し、「概数として取り扱った数量の全部又は一部が確定した時点」で変更することとしております。 |

19 | 概数等発注で数量確定による設計変更の時期は、全部又は一部の数量が確定したときとなっていますが、具体的にはどういう使い分けなのか。 | 地形や施工上の制約等の現場条件に変更がなく、数量等に大幅な変更が生じない場合は、全部の数量が確定した時点の設計変更とすることができますが、通常の設計変更に関連して概数として取り扱っている数量を変更する必要が生じた場合や、概数として取り扱っている数量に大幅な変更が生じた場合には、一部が確定した時点で設計変更する必要があります。 また、概数確定による設計変更は、概数以外の不確定要素すべてが解消してから設計変更するのではなく、概数として取り扱っている数量のすべてが確定した時点で、設計変更する必要があります。 |

20 | 概数確定に伴い、工期を延長する必要が生じた場合、どのようにすればよいか。 | 結果的に著しく請負代金額の変更が生じた場合は、その工期についても変更することができます。 しかし、このような場合は概数の範ちゅうを超えているとも考えられるため、主管課に報告し、その対応を打合せしてください。 |

21 | 概数等による発注は、軽微の設計変更による事務処理ができるか。 | 概数の確定による設計変更も金額の範囲が該当すれば「軽微」の事務処理ができます。 ただし、概数の確定によるものかどうか内容が確認できるように処理してください。 |

22 | 概数確定による設計変更と通常の設計変更の時期が同時の場合は、設計変更の事務処理は同時にしてよいか。 | 概数確定による設計変更を行う際に、これ以外の数量を通常の設計変更理由により変更する必要が生じた場合は、概数確定による設計変更と通常の設計変更を同時に行うことができます。 また、概数として取り扱っていた数量が、不一致等の他の設計変更理由により変更となる場合は、概数が確定しているか否かにかかわらず、その設計変更理由により変更することができます。 なお、他の設計変更理由であっても、確定数量となる場合は、概数確定による設計変更と同様に「概数として取り扱う数量一覧表」において確定処理を行う必要があります。 |

23 | 概数確定による設計変更と拡大の設計変更の時期が同時の場合は、設計変更の事務処理は同時にしてよいか。 | 概数確定による設計変更と拡大の設計変更を同時に行うことは可能です。 ただし、概数の確定による設計変更であるのか拡大設計変更であるのか内容が確認できるように事務処理を行ってください。 |

24 | 設計変更は工事の不確定要素の一部又は全部が解消した時点で変更することとし、概数以外の部分の設計変更を行う必要が生じたときは、概数の全部又は一部の設計変更を併せて行うこともできるとなっているが、この場合の設計変更上申書の理由欄はどのように記載するか。 | 概数確定とその他の設計変更を併せて行う場合においても、特別な記載をする必要はありませんが、別途詳細な理由が必要になった場合には、その旨を記載してください。 |

25 | 設計変更の図面の表示方法はどのように表示するか。 | 概数の確定による設計変更も「設計変更」であることから、他の設計変更と同様に表示してください。 |

26 | 通常の設計変更において生じた新たな項目の数量に変更が予想される場合、これを概数として取り扱うことができるか。 また、その変更予定金額が軽微な設計変更の範ちゅうである場合、軽微な設計変更でも概数として取り扱うことができるか。 | 設計変更時に新たに生じた項目であっても、その工事数量に変更が予想される場合には、概数として取り扱うことができます。この場合、変更設計図書の「概数として取り扱う数量一覧表」に追加し、特記仕様書として明示する必要があります。 また、軽微な設計変更は、その都度設計変更の確認を行ったうえで、最終的に設計(契約)金額を変更する手法であり、現場条件に不確定要素がある場合には、軽微な設計変更の最終時に数量・金額を確定することとなるため、概数発注を活用するメリットがありません。 |

27 | 当初概数表示した工種の中で、概数の確定に伴い新たに必要となる項目については概数確定の対象とできるか。 | 概数確定に伴い新たに必要となる項目については、次のとおり取り扱うものとしてください。 例1 「道路、水路の附帯工で施工位置について監督員と協議して決定するとした工種」のうち、その位置の変更等に伴い新たに必要となる項目は概数確定の対象とすることができる。 ただし、構造・規模・工法の変更は概数確定の対象とできない。なお、特記仕様書に「附帯工の位置の変更により新たに必要となる項目については概数確定の対象とする」を付記する。 例2 土工量の概数確定に伴い新たに必要となる項目(流用土)は概数確定の対象とすることができる なお、特記仕様書に「土工量の概数確定に伴い新たに必要となる項目については概数確定の対象とする」と付記する。 ただし、土工量の概数確定に伴い新たな土捨場・土取場が必要となった場合は、「新工種」として取り扱うこととし、概数確定の対象とすることはできない。この場合は、特記事項の追記を含め通常の設計変更とする。 |

28 | 伐開・抜根面積及びコンクリートやアスファルトの取壊し数量は、概数としてよいか。また、廃棄物処理数量は概数としマニフェストにより精算してよいか。 | 面積、取壊し数量については、概数とすることは可能であり、工事着手前に概数の確定を行うことを原則とします。 また、処理数量についても概数とすることは可能であるが、概数の確定は、処理着手前に行うことを原則とします。 ただし、施工後でなければ数量の確定ができない産業廃棄物数量については産業廃棄物管理票(マニフェスト)により確定し、一般廃棄物については、廃棄物処理法による産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出を義務付けられていないため、受け入れ伝票等の書類等により数量を確定しますが、現地において処理の対象となる産業廃棄物及び一般廃棄物の有無を確認する必要があります。 なお、産業廃棄物数量及び一般廃棄物数量には、処理数量のほか撤去数量や取壊し数量、運搬数量等も含まれるものとします。 |

29 | 水替ポンプの口径・台数及び水替日数は、不確定要素が多く、迅速な対応が必要な場合が多いので、概数取扱いとできるか。 また、ゼロ計上は可能か。 | 水替ポンプについては、排水量を施工条件として明示するものとし、施工条件の変更がある場合は、通常の設計変更となります。 また、水替日数は、標準的な作業日数などを設計根拠としているので、概数とすることはできず、受注者の責めによる日数増の設計変更もできません。 また、水替についても質疑番号11と同様に、ゼロ計上は概数取扱いとせず、通常の設計変更によるものとします。 |

30 | 仮設工法の変更は、概数取扱いとしてよいか? | 不確定な数量を概数とすることが原則であり、工法は概数取扱いとはできません。 また、構造を指定する必要のない仮設についても施工条件の明示に努め、施工条件の変更が生じる場合には通常の設計変更を行うものとします。 |

31 | 客土の運搬土の単位体積重量、変化率は概数とできるか? | 工事着手前の調査により確定できる場合は、概数とすることができます。 なお、特記仕様書に単位体積重量、変化率を概数として記載してください。 |

32 | 概数等発注の最終の精算設計変更は目的物が完成した時点でなければできない場合が多いと思われるが(出来高変更)、工事完了後に契約の変更することに問題はないか? | 概数等発注とは「概数」表示した内容については、発注者・受注者の相互において変わり得る数量であると認識し、お互いに「工事施工協議簿」により確認後施工するものであり、出来高に対して精算設計変更するものではありません。 「工事施工協議簿」により相互確認し、設計変更することとしたものについては変更する責務があり、設計変更が終了して工事が完成となります。工期末に概数確定による数量変更が予想される工事については、設計変更に要する予算措置とともに、概数の確定を早急に行う必要があります。 なお、施工後でなければ数量の確定できない工種(グラウト量、石礫除去工事における排礫量、産業廃棄物等数量、軟弱地盤における圧密沈下量等)は除くものとする。 |

33 | 建築工事による概数等の取扱いについては、いかに行うか。 | 建築工事による概数の取扱いは、建設部制定「営繕工事の概数等発注事務取扱要領」に準じるものとしてください。 |

34 | 取付道路の施工箇所数、照明等の本数は、概数として取り扱うことができるか。 | 取付道路・照明の箇所ごとの工事数量は、概数として取り扱うことができますが、箇所数(本数)は概数として取り扱うことはできません。 箇所数(本数)は、設計・計画段階で工事目的から必要性・妥当性を判断し決定される数量であり、その数量に変更が生じた場合は、発注者と関係機関等との協議又は発注者の意思により変更となることから、契約書第18条に基づいて設計変更することとなります。 |

35 | 事前の詳細調査を行わずに、切削オーバーレイの路面切削深さ、幅員を概数として取り扱うことができるか。 | 路面切削深さは、事前に現地測量を行っていても、経年変化等により変更となる要素があることや、一般的に維持工事では事前の調査を行わずに発注することが多いことから、路面切削深さ、幅員を含めて概数として取り扱うことができます。 路面切削数量は、本来面積及び切削深さを考慮した「m3」単位で積算されるべきものであり、この深さの変更に伴い「体積」が変更となりますが、積算上は便宜的に切削深さを一定の範囲で算出し「m2」単位で積算することとなっています。このため、工事数量総括表の摘要欄に平均厚さを明示するか、又は特記仕様書において施工条件明示することにより、その平均厚さが変更となっても概数の確定として設計変更できます。 ただし、工事数量総括表の規格欄(レベル5)に平均切削厚さを記載し、工事着手時の調査結果により平均厚さが変更となる場合は、規格欄(レベル5)の変更となり、概数の確定としての設計変更ができなくなるため、留意する必要があります。 |

36 | 橋台工において基礎杭の杭長等の規格を概数として取り扱うことができるか。 | 橋台工の基礎杭は、橋台工本体と同様に、構造計算に基づく構造物であり、概数として取り扱うことはできません。このため、杭長等の規格に変更が生じた場合は、契約書第17条に基づいて設計変更することとなります。 また、杭長等に変更がない場合であっても、土質の変更などにより打ち込み工法が変更となる場合は、上記と同様の取扱いとなります。 |

37 | 任意仮設として計上した場合、概数として取り扱うことができるか。 | 任意仮設・指定仮設にかかわらず概数として取り扱うことができます。任意仮設の場合も、施工条件明示を適切に行うことにより、現場条件の変更により設計を見直す必要が生じた場合、設計変更することが可能となります。このため、任意仮設であっても適切に現場条件を明示したうえで、概数として取り扱うことができます。 ただし、任意仮設の場合は受注者の自主施工が原則であるため、数量の変更が「現場条件の変更」に起因するものか、「受注者の都合」によるものかを、適切に見極める必要があります。 |

38 | U型側溝を概数として取り扱った場合、規格の変更(U―300BからU―450への変更)も概数として取り扱うことができるか。 | 工事目的物の規格の変更は、概数として取り扱うことはできません。 側溝の規格は、別途流量計算などで決定されているので、構造規格の変更が生じた場合は、「概数として取り扱う数量一覧表」で概数として取り扱っていた場合でも、契約書第17条に基づいて設計変更することとなります。 |

39 | 切土部岩盤線を推定し、土砂掘削数量と軟岩掘削数量を算出した場合、概数として取り扱うことができるか。 | 岩盤線に変更が生じない確実な数量を算出することは、現実的には非常に困難であり、かつ、多大な調査費を要することから、このような場合は、概数として取り扱うことができます。 ただし、当初設計において土砂掘削のみであり、現地掘削の結果、岩盤掘削が新たに必要となる場合は、契約書第17条に基づいて設計変更することとなります。 |

40 | 連節ブロックの数量を曲線の更正を行わずに算出し、概数として取り扱うことができるか。 また、現地で軟岩が確認されたことで、その根入れ長を変更する必要が生じた場合であっても、概数として取り扱うことができるか。 | 曲線の更正を行わずに算出し、概数として取り扱うことができます。 また、護岸の根入れ長は、現地の土質により決定しており、土質の不一致から根入れ長が変更となる場合は、概数として取り扱うことができないことから、契約書第17条に基づいて設計変更することとなります。 |

41 | 既設堤防に旋回場と天端敷き砂利を施工する工事において、その数量を概数として取り扱うことができるか。 | 天端敷き砂利については、平面図で区間(○○橋~△×橋)、標準断面図等で敷き砂利の規格・寸法を明示することで、概数として取り扱うことができます。 また、旋回場の箇所当たりの数量については、概数として取り扱うことができますが、その設置箇所数は概数として取り扱うことはできません。箇所数に変更が生じた場合や天端敷き砂利区間に変更が生じた場合は、契約書第18条に基づいて設計変更することとなります。 |

42 | かごマットの数量を曲線の更正を行わずに算出し、概数として取り扱った際に、展開図等により確定した数量に伴って、かごマットの単価が変更(曲線半径)となった場合であっても、概数として取り扱うことができるか。 | かごマットの材料費は、曲線半径によって異なりますが、数量の確定に伴う変更であるため、概数の範ちゅうとして取り扱うことができます。 ただし、新たな細別(レベル4)が追加となった場合には、概数として取り扱うことができないため、当初設計図書においては、箇所当たり数量を一括計上するなど、1m2当たり単価を避けて作成し、設計変更時に新たな細別(レベル4)が追加とならないような設計図書とする必要があります。新たな細別(レベル4)が追加となった場合、概数として取り扱う数量一覧表にない事項を取り扱うこととなるため、概数として取り扱うことはできません。 |

43 | 仮締切り工の設計を標準断面図で行い、その数量を概数として取り扱った場合において、部分的な河床洗堀箇所があったことから矢板の規格を変更する必要が生じた場合は、概数として取り扱うことができるか。 また、端部処理として必要となった大型土のうについても、概数として取り扱うことができるか。 | 標準的な工法として算出した仮設工については、その限定的な取扱いとして、取り合い等による項目の追加や鋼材規格等の変更も概数の範ちゅうとして取り扱うことができます。 これは、河床高等の地盤条件は、施工の際に変更となることが予想されること等から、調査設計の効率化を考慮し、その取扱いが認められています。 よって、どちらも概数として取り扱うことができますが、結果的に工法が変更となった場合(自立式→二重締切等)には、契約書第17条に基づき設計変更することとなります。 なお、仮締切り等の仮設工は、最初の工程として施工されるものであるため、取り合い等の変更が生じた場合は、速やかに結論をだし、現場が休止状態とならないようにしてください。 また、工法変更とならないよう、実施設計書作成時には、現地を再確認してください。 |

44 | 仮締切り工内等の水替も概数として取り扱うことができるか。 | 水替日数については護岸面積等と連動して、その必要日数が変更となることから概数として取り扱うことができます。 ただし、排水量は規格であり、ポンプの設置箇所数は、現場条件の変更となることから、これらが変更となった場合には、契約書第17条に基づいて設計変更することとなります。 |

45 | 急傾斜地事業において、土留柵工の延長を概数として取り扱うことができるか。 | 土留柵工の構造・規格は解析断面により、その構造・規格を決定しています。 また、補足の簡易貫入試験や保全対象人家の状況等により、その構造・規格ごとの範囲を決定しています。 しかし、急傾斜地事業においては、現地地盤の出入り等により、区間ごとの延長が変更となることも予想されるため、その区間内においては延長を概数として取り扱うことができます。 ただし、現地地盤の出入りが解析断面と異なり、その安定計算を再検討する必要が生じた場合は、契約書第17条に基づいて設計変更することとなります。 |

46 | 急傾斜地事業において、擁壁工の数量は概数として取り扱うことができるか。 | 擁壁工は、構造計算に基づく構造物であり、現地の土質等の条件が変更となった場合、その構造を検討する必要があることから、概数として取り扱うことはできません。 また、擁壁工に設置する崩土防止柵は概数として取り扱うことができますが、擁壁工を概数として取り扱うことができないため、概数活用の利点はありません。 |

47 | 急傾斜地事業において、集水ますの個数を概数として取り扱うことができるか。 | 集水ますは、定型的に構造が定められていることから、その1箇所当たり数量である作業土工(床堀・埋戻し)は、概数として取り扱うことができます。 ただし、その箇所数については、排水計画から決定されるため、概数として取り扱うことはできません。 また、U型側溝延長については、取り合い等で数量が変更となることが予想されますので、概数として取り扱うことができます。 |

48 | 地すべり事業において、明暗渠の延長は概数として取り扱うことができるか。 また、付随して必要となる接続ますの箇所数も概数として取り扱うことができるか。 | 地すべり事業において、水路工は現地の地形なりに施工する必要があり、変更となることが予想される数量であることから、概数として取り扱うことができます。 また、地すべり事業の水路工で必要となる接続ますについても、実際に施工される水路法線により、その必要個数が変更となることから、概数として取り扱うことができます。 ただし、新たな水路が必要となった場合は、計画そのものの変更となるため、通常の設計変更として処理してください。 |

拡大設計変更に関する質疑について

1 | 拡大設計変更には、どのような基準が定められているか。 | 工事内容の拡大に伴う設計変更は、現工事と分離施工することが困難又は不利な工事のうち、変更見込額が当初契約金額の30%未満の増額としています。 |

2 | 拡大設計変更は、同一工事で回数に制限があるか。 | 当初契約金額に対して30%未満の増額の範囲であれば、変更回数に制限はありません。 |

3 | 工事内容の拡大設計変更の上申は、いつ、どのように提出すればよいか。 | 拡大設計変更の可否を判断するためには、別途発注の可能性も検討する必要があります。 よって、工事内容に対して拡大の設計変更の上申は、当該工事及び当該事業の不確定要素が解消される見込みができた時点で速やかに上申すべきです。 |

4 | 拡大設計変更は、企業長の承認後であれば、設計変更の時期はいつでもよいか。 | 企業長の承認後、工事現場の進捗状況を十分把握し、速やかに設計変更してください。 なお、拡大設計変更は、変更事務を行わなければ当該変更箇所の着手を行うことができません。 |

5 | 拡大設計変更、概数の確定による設計変更及び通常の設計変更は、工事内容等に整合性がとれれば、同時に事務処理ができるか。 | 拡大設計変更の増額分については、当初契約金額に対して30%未満の制限がありますので、変更設計書の中で拡大部分の内容と金額が分かるようにする必要があります。各々の設計変更の内容が確認できるように事務処理を行ってください。 |

6 | 現工事と分離施工することが困難又は不利な工事とは、具体的にどのような工事か。 | 困難又は不利とは次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 工事の種別又は目的上、分割することが好ましくない工事を事業の執行上分割して発注することを余儀なくされた工事 ② 現工事と直接関連する工事で、かつ工事箇所が接続又は近接している場合で、著しく有利な価格(諸経費の減額調整を行った価格)で契約できる見込みがある場合 ③ 工区の地理的条件等から、他の者に施工させることが、資材の搬入、工事の進行管理等からみて困難な場合。ただし、必ずしも設計積算上の有利性をいうものではない。 |

7 | 現工事と直接関連する工事、接続又は近接の考え方はどのようなものか。 | 「現工事と直接関連する工事」とは、当該工事の事業(予算)調整等による事業量、事業費の増加に伴う工事のことをいいます。 「接続」とは、線又は点で接している場合で、道路、水路等が間にある場合も含みます。 「近接」とは、工区は接続していないが、対象工区間の距離が近く、現工事の仮設物を使用できる場合、あるいは施工管理上の有利性がある場合をいいます。 |

8 | 拡大設計変更には、新たな工種の追加は認められないのか。認められるとすれば、どのような工種か具体例を示されたい。 | 当該工事内容と分離できない工種で、原契約の内容を極端に逸脱することのないものについてのみ認められます。例えば、工事延長の増工に伴う管渠、擁壁等の新工種の追加がこれに該当します。 |

9 | 拡大設計変更時に、工事数量を概数として取り扱うことができるか。 | 拡大の設計変更には、予算の範囲内で事業を確定する主旨もありますので、この見込みが確実な場合に限り、概数として取り扱うことができます。 |

10 | 設計変更後の拡大設計変更の額及び率の比較対象とするのは、当初契約金額でよいか。 | 拡大設計変更の対象となる増額分については、当初契約金額に対して30%未満としています。 |

11 | 拡大設計変更対象部分の工事着手は、工事施工協議簿による指示でよいか。 | いかなる場合であっても、拡大部分の着手は設計変更の上申を行い、甲乙協議が整ったことを示す、受注者の承諾月日以後となります。 |

12 | 複数事業の合併設計書において、当該事業による不確定要素が解消されたが、それ以外の事業による不確定要素が解消されていない段階で、当該事業分の拡大設計変更は可能か。 | 可能です。(設計変更用財源として予算執行が可能となればよい。要領の「当該工事の不確定要素が解消された」という記述は複数事業の合併設計書を想定していない記述です。) |

13 | 設計変更決定前に施工現場で拡大する工事内容の工事を施工できるか。 | 拡大設計変更は、標準契約書第18条第1項の発注者権利を行使するものであり、受注者に対し、設計変更の通知をすることにより効力が発生するので、工事内容の変更は受注者が通知書を受けとったときから工事を施工することができるが、請負代金額及び工期の変更が、受注者が変更契約書(若しくは承諾書)で意志表示したときとなるため、変更する工事内容を施工するのは、受注者から変更契約書(若しくは承諾書)を徴取した後が望ましいです。 |

14 | 設計変更後、変更工程表の提出は必要か。 | 設計変更により工事工程に変更が生じた場合は、標準契約書第3条第2項に基づき、受注者に対し変更後の工事工程表の提出を求めなければなりません。 |

15 | 通常の設計変更と拡大設計変更を同時に行えるか。 | 行うことができます。 ただし、拡大変更する基準は当初契約額に対するので留意する必要があります。 |

16 | 拡大設計変更を行う際に工事数量を概数とすることは可能か。 | 拡大の設計変更には、予算の範囲内で事業を確定する主旨もあるので、この見込みが確実な場合に限り、概数として取り扱うことができます。 |

17 | 上申書の理由はどのように記載するか。 | 拡大設計変更を行う理由は、事業の効果を早期に発現させるため、必要な工事を追加するための変更でなければなりません。 したがって、その旨を記載し、事業費が増額となった内容を明示しなければなりません。 ただし、当初から特記仕様書に拡大設計変更を行う旨を明示している場合は、上申書理由欄に「拡大設計変更(別紙特記仕様書のとおり)」と記載し、拡大設計変更による特記仕様書の写しを添付ことで、理由書の明示を省略できます。 |